拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

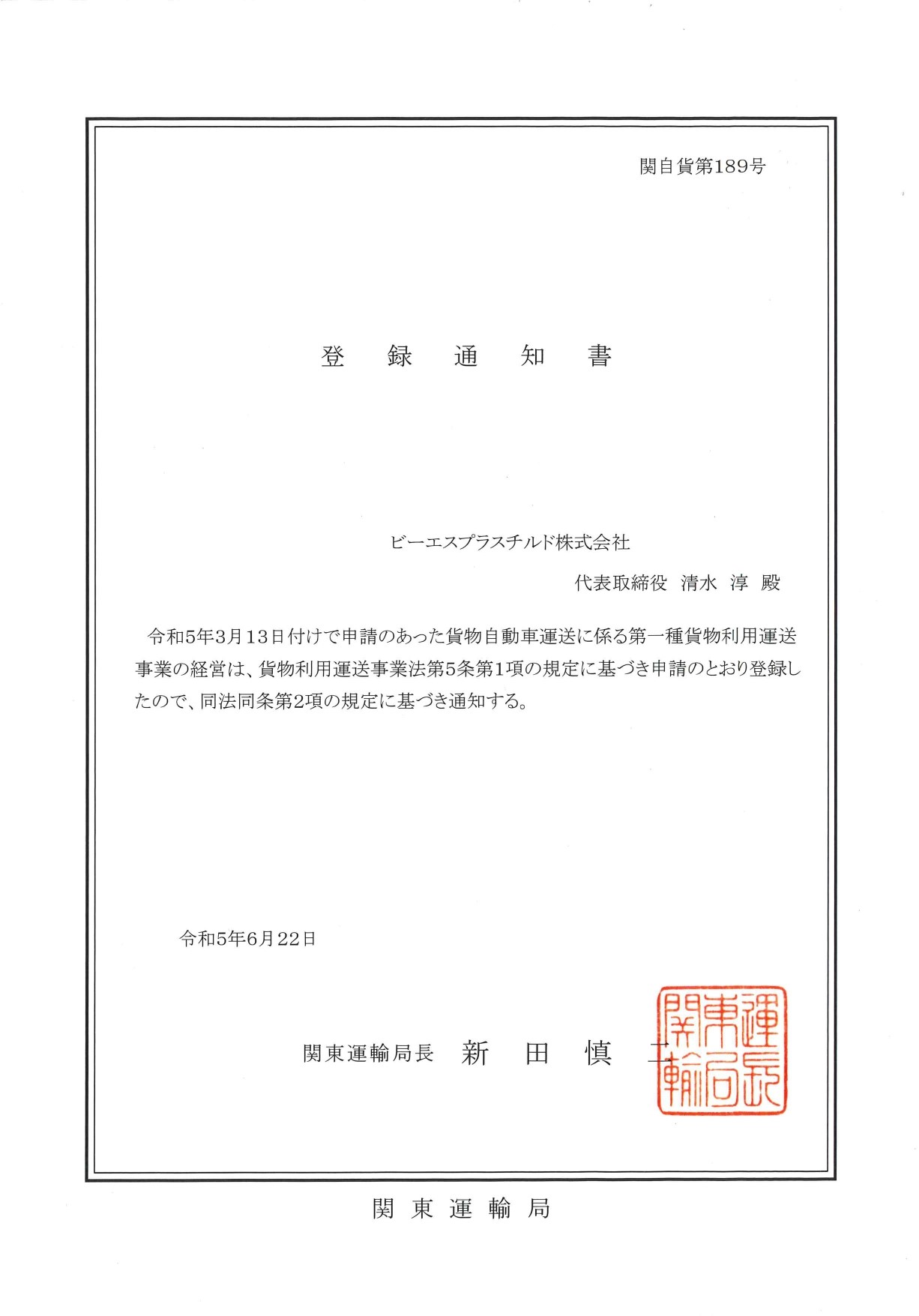

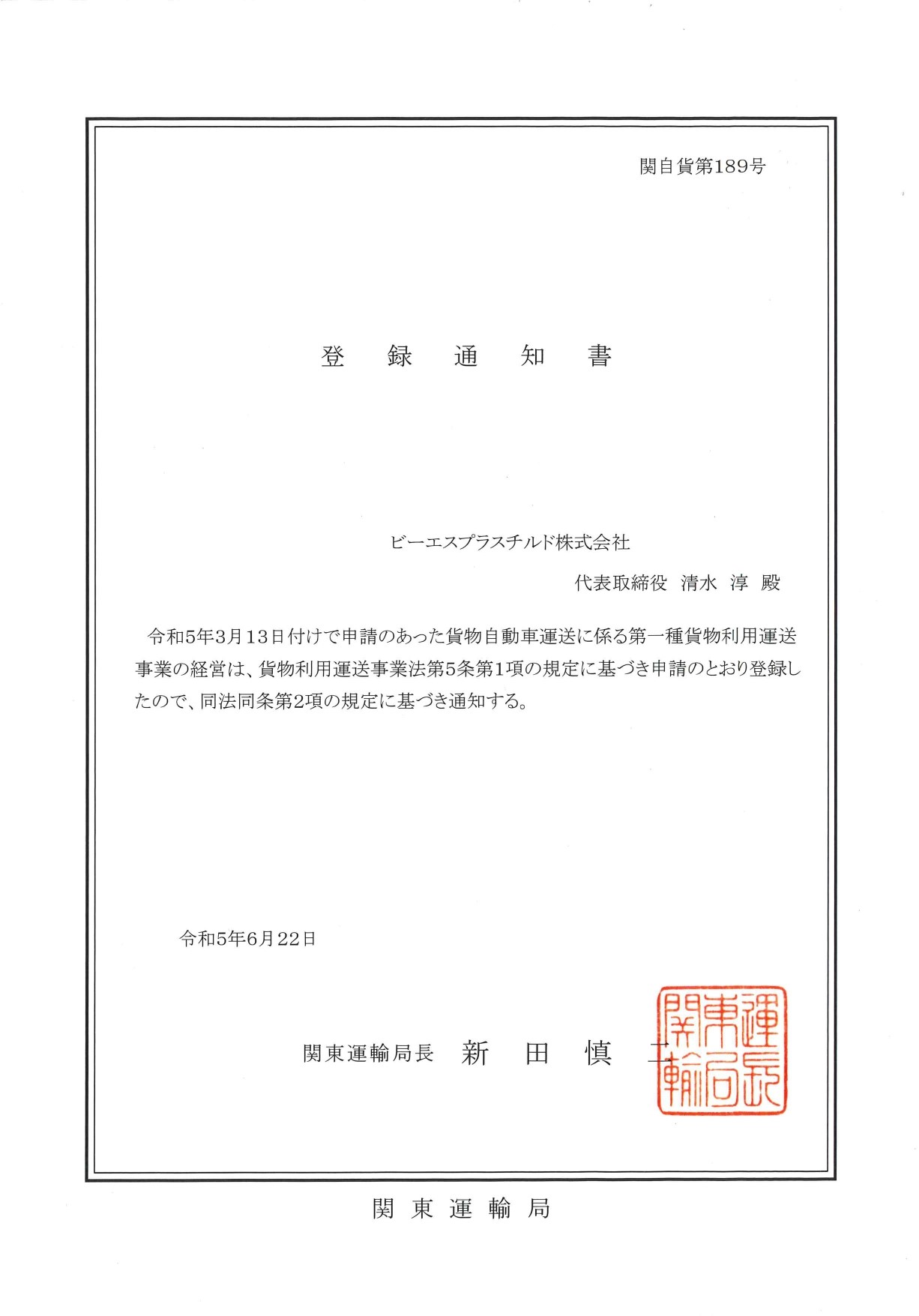

この度、ビーエスプラスチルド株式会社は令和5年6月22日付けで、第一種貨物利用運送事業(関自貨第189号)の登録をしましたのでお知らせいたします。

これからも多くのお客様に貢献できるように努めてまいります。今後とも何卒変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

ビーエスプラスチルド株式会社

拝啓時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

この度、ビーエスプラスチルド株式会社は令和5年6月22日付けで、第一種貨物利用運送事業(関自貨第189号)の登録をしましたのでお知らせいたします。

これからも多くのお客様に貢献できるように努めてまいります。今後とも何卒変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

ビーエスプラスチルド株式会社

皆さん、こんにちは!

人事の大戸です!

最近は、気温の高さよりも湿度の高さに驚愕しちゃいます(笑)

日本は高温多湿で夏の厳しさを改めて感じています。

皆さんも暑さ対策をしっかりして、夏を乗り越えましょう♪

さて、弊社では、まだまだ2024年新卒採用を積極的に行っています。

現在もお世話になっている大学様に訪問させていただき、

近況報告や求人共有等でお時間をもらっています。

嬉しいことに、共有した求人を拝見して応募いただける学生も多数いらっしゃって、

紹介をいただけて、とてもありがたく感じています、、、、、

◆今回のお題◆

「リファラル採用」

今現在、人材市場において企業が人を欲している売り手市場です。

コストをかけずに長く続けてくれる人材を探すのはとても苦労します。

優秀な人材を採用したとしても長く続けてくれる保証がないので

採用活動は、かなり慎重に選考を行っていかないといけません。

そこで、注目されているのが、「紹介」です。

●リファラル採用とは?(リファラルリクルーティング)

「リファラル(referral)」は紹介、推薦を意味する英語です。

リファラル採用とは、自社の従業員や社外の人脈を通じて人を紹介、推薦してもらう採用手法のことです。

近年、日本ではリファラル採用で採用活動を行う企業が増加し、代表的な採用手法の1つになっています。

リファラル採用が注目されている背景には、少子高齢化による人手不足等があります。

多くの企業が、採用に関するコスト削減やミスマッチによる従業員の早期離職という問題を抱えていますが、

リファラル採用を導入することでミスマッチのリスクを抑えることができることも、

導入が進んでいる理由の一つだと言われています。

リファラル採用のメリット

①コスト削減

リファラル採用には、従来のように求人サイトや人材紹介会社を利用する場合に比べ、

求人広告の掲載料や紹介手数料が不要となるため、採用コスト削減を図れるメリットがあります。

特に求人数の多い企業になればなるほど、圧倒的な採用コスト削減を実現できます。

②定着率

採用候補者は、すでに社員から企業の理念や風土、仕事内容、福利厚生といった細かな情報を

具体的に教えられた状態で入社するため、入社後のミスマッチが防げて、人材の定着も期待されています。

副次的な効果として、社長が自社にどのような人材が必要かを考える機会も増え、

経営者視点で自社のことを考えるようになる点もメリットといえます。

③採用プロセスの簡略化

自社が求めている人材像を理解した社員が、採用候補者を紹介するため、

採用の精度は高まり、無駄な書類選考や面接を行う時間のロスが省けることもできます。

採用プロセスを簡略化できるので、採用担当者、面接に出る管理職などの業務の効率化もはかることができます。

リファラル採用のデメリット

①費用がゼロというわけではない

社員から積極的に紹介をしてもらうために、多くの企業がインセンティブ制度を設置している傾向があります。

そのため、リファラル採用において費用がかからないというわけではなく、

特に以下の2点に関しては「リファラル採用のコスト」と捉えておくことが必要です。

・紹介報酬制度(紹介者ボーナス)・・・紹介した友人・知人が採用となった際に、紹介者である社員に対して一定のインセンティブを支払う同制度。

・インセンティブ以外に必要な採用活動のコスト・・・社員が積極的にリファラル採用の活動を推進していけるように、イベント参加費用や外食といった交際費を「採用にかかわる活動費」として負担する費用。

しかし、人材を紹介した既存社員へのインセンティブを設定したとしても、

求人広告や紹介サービスの手数料と比べると、かなりの金銭的、時間的コストがかなり低くなることが一般的です。

②候補者が偏る可能性もある

リファラル採用は、社員のつながりで候補者を紹介してもらうため、

どうしても似たような思考の持ち主が増えやすくなる傾向があります。

そのため、リファラル採用だけで社員を形成することには注意が必要です。

また、採用活動の一部を社員に任せることで、社員の業務負担が増えてしまい

不満が出る可能性も注意しなければなりません。

中途採用でも新卒採用でも、採用手法として使えるリファラル採用。

BSグループでも紹介で入社してくださった社員が多くいます。

リファラル採用のメリットとデメリットを把握した上で、

採用構築をより綿密に練らなければならないなと課題ができました。

採用手法が多くなってきて、なかなか採用計画を立てるのに頭を抱えていますが

自社に合ったより良い採用活動ができるように、皆さん!一緒に頑張りましょう~~~

今回の記事はここまでです!

それでは、次回もお楽しみに♪

======================

BSグループではYouTubeやInstagramで社内の様子やトピックスを更新中です♪

YouTube:https://youtube.com/@user-vd3vw3hp2y

Instagram:@bsgroup_recruit

皆さん、こんにちは!

人事の大戸です!

いや~毎日猛暑が続きすぎて

外に出るのも嫌になってしまいます(笑)

府中駅の出口を出てすぐに気温計があるのですが、

最近はいつも30度越えているのを見て、ため息がでちゃいます、、、、

猛暑の中でも暑さに負けず、

大学訪問やイベント出席はかかさずにおこなっています!!

ありがたいことに先日、

去年に引き続き私の母校の大学へOBOG会に参加してきました。

今年は、就職活動のスタートをきった大学3年生と対面でお話しすることができまして

私は、採用担当者としてアドバイスをさせていただきました。

私以外にも2名のOBOGの方がいらっしゃって、話を聞いていると

社会人で求められるのは、「積極性がある人だ」ということ。

現在は働き方の多様化によって

自分らしい働き方ができるようになっています。

そのため、何事にも先駆けてチャレンジできる今、

こういったリスクを恐れず初めてのことに挑戦する学生を企業は注目しています。

◆今回のお題◆

「ファーストペンギン」

ファーストペンギンと文字だけ見れば、人事用語にはあまりみえないですよね。

しかし朝ドラで使われるくらい有名な言葉なんです。

朝ドラに使われているのは初めて知りました、、、、(笑)

ファーストペンギンとは、ベンチャー精神を持ちリスクを恐れずに挑戦する人のことをいいます。

ペンギンは、常に集団で行動する習性があり、群れを統率するリーダーがいません。

最初に行動を起こした1羽に皆が従う特徴があります。

集団で行動するペンギンの群れの中から、魚を求めて最初に海へ飛びこむ1羽のペンギン。

このような、勇気ある行動をし、身をもって海中の安全を群れに伝えているようにも見えるため、

果敢な行動からリスクを恐れずに挑戦する人のことを「ファーストペンギン」と言われるようになったみたいです。

海の中に真っ先に飛び込んだペンギンは、生命の危険を顧みず天敵が海の中で待ち受けている可能性がある中、

海の安全を仲間に示す一方、誰よりも先に海へ飛び込むことにより確実に、沢山のエサにありつくチャンスを得ることができます。

ファーストペンギンのような、

ハイリスク・ハイリターンな生き方は、ビジネスの世界でかなり重要とされています。

かつて誰も足を踏み入れたことのない領域に挑むベンチャー企業は、年々増えています。

アメリカでは、小さい頃から「ファーストペンギンのようになりなさい」という教育がされるほど

今では、一般家庭でも注目されています。

ビジネスの世界でのファーストペンギンは、「前人未到でリスクがある新分野にチャレンジする人」「チャレンジから利益を得る人」と意味されていて、

従来の価値観に縛られず、「新しい価値観の創造」「新しい技術の開発」などにチャレンジする人が、ファーストペンギンと称されています。

今回の話だけ聞いて、

皆さんは、ファーストペンギン、もしくは群れの一羽、

あなたはどちらになることが多いでしょうか。

企業としては、ファーストペンギンのような人材を確保すれば「マーケットシェアをどこよりも誰よりも早く取れる」といったメリットがあるので

新卒採用や中途採用でもそういったスキルを持つ人を高く評価し始めています。

しかしメリットだけではなく、デメリットもあります。

ファーストペンギンは、ハイリスクの為、一歩間違えれば企業としては損益を出しかねないということ。

そういった点で、かなり企業としては決断に難しいところはありますが、

企業へ新しい風を吹かせたかったり、挑戦という面で大きく決断するのも1つの策だと言えます。

個人としても新しい考えを持つ1つの選択肢として考えていくのはいかがでしょうか。

また、ファーストペンギンだけではなくセカンドペンギンも注目されています。

セカンドペンギンは、リスクの小ささを確認してから行動を起こすことです。

ファーストペンギンが新分野に挑戦する者であるのに対し、

セカンドペンギンは、リスクが回避された分野に参入などで利益を生み出すことが特徴です。

ファーストペンギンが必ずしも正しいというわけではなく、

様々な考え方が世の中では出回っています。

自分のビジョンや性格などしっかり自己分析することが大切だとして

ファーストペンギンの話は、かなり勉強になりました。

皆さんも是非参考にしていただければと思います。

今回の記事はここまでです!

それでは、次回もお楽しみに♪

======================

BSグループではYouTubeやInstagramで社内の様子やトピックスを更新中です♪

YouTube:https://youtube.com/@user-vd3vw3hp2y

Instagram:@bsgroup_recruit